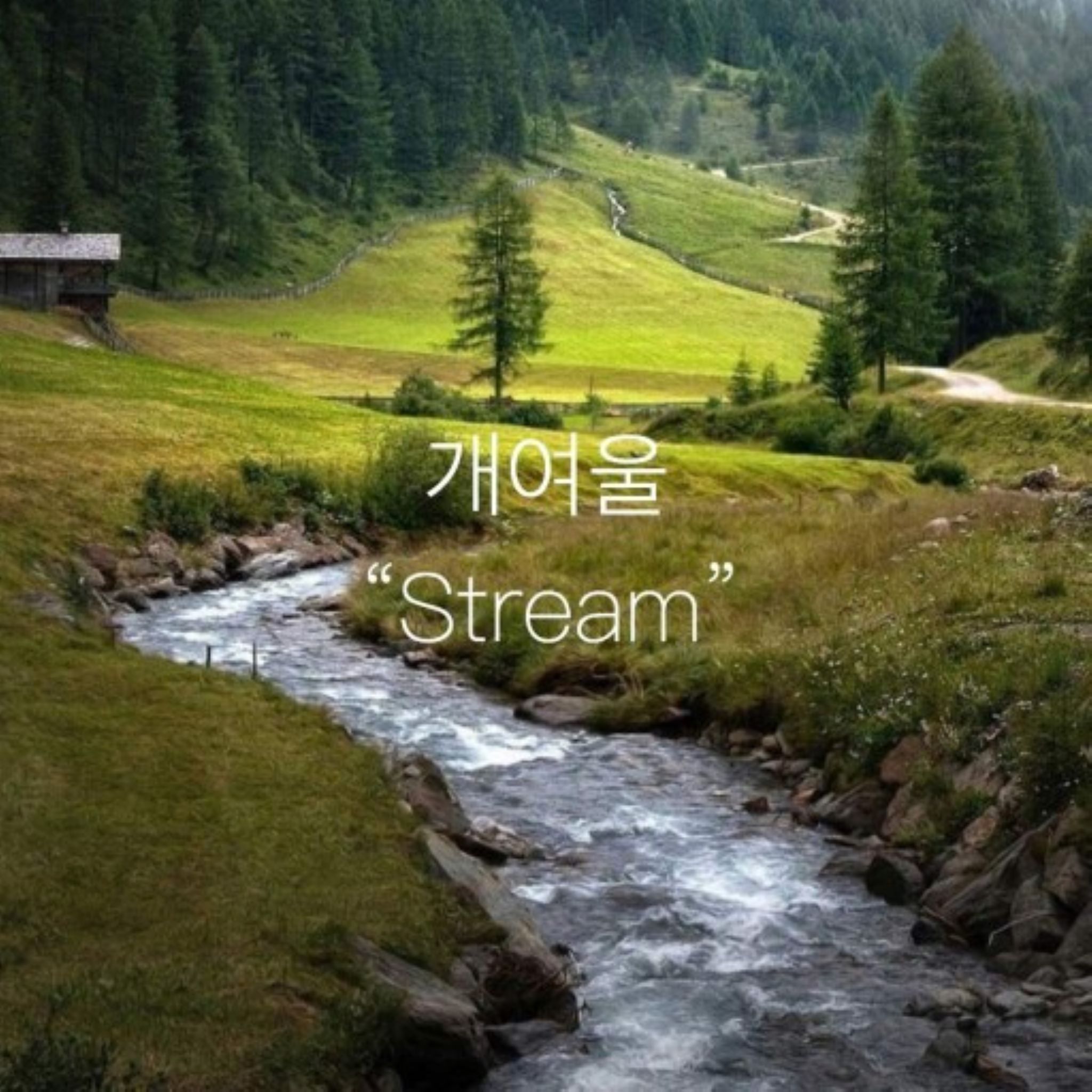

개여울(김소월)

당신은 무슨 일로

그리합니까

홀로이 개여울에 주저앉아서

파릇한 풀포기가

돋아나오고

잔물이 봄바람에 헤적일때에

가도 아주 가지는

않노라시던

그러한 약속이 있었겠지요

날마다 개여울에

나와 앉아서

하염없이 무엇을 생각합니다

가도 아주 가지는

않노라심은

굳이 잊지 말라는 부탁인지요

‘개여울’은 나눔과 연결의 미학, 전지적 시점의 화자, 이별에 대한 해석, ‘굳이’라는 표현이 갖는 시적 의미 등을 분석하면 좀 더 부드럽게 이해할 수 있을 것으로 사료된다.

이 시는 외부의 상황과 내부의 상황으로 나눌 수 있다. 다섯 개의 章으로 되어 있는데, 1, 2, 3장은 떠난 자를 기다리는 사람의 현재 상황을 노래한다. 또한 4, 5장은 왜 기다릴 수밖에 없는지에 대한 마음의 상태를 노래하고 있다. 3장의 마지막 부분에서 ‘약속이 있었겠지요’라는 표현은 ‘그런 약속이 있었기 때문에 개여울에 주저앉아서 있는 것이겠지요?’라고 하는 것으로 볼 수 있기 때문이다. 풀이 돋아나고 봄의 물결이 잔잔하게 일어날 때 당신을 무슨 일로 그렇게 합니까 라는 것으로 질문을 던지고 뒤에서 상황을 서술하는 倒置의 방식으로 전개하는 방법은 참으로 절묘하다고 할 수 있다. 이제 그것은 4장과 5장에 나오는 남겨진 사람의 마음 상태로 이어진다. 주저앉아 있는 외부의 상황에서 내부 마음의 상태로 옮겨가는 것이다. 그것은 바로 ‘굳이 잊지 말라는 부탁’ 때문이다. 그것 때문에 남겨진 사람은 떠난 사람을 절대로 잊지 못한 상태가 되고 마는 것이다. 시점의 이동을 통해 이별 후의 상태를 이처럼 절묘하면서도 절절하게 나타낸 작품은 찾기 어렵지 않을까 하는 생각이 든다. 그대의 모습이 마지막으로 보인 산모롱이에 마음이 머문다<片心山盡處(조각난 마음 산모롱이에 있네)>고 노래한 鄭知常의 노래보다 더 애절하다.

이 작품의 화자는 과연 누구일까? 일반적으로는 떠난 사람을 기다리는 남겨진 존재라는 방향으로 해석한다. 그렇게 하면 1장부터 3장까지의 해석에 문제가 생긴다. 개여울에 주저앉아서 우두커니 있는 사람에게 말을 거는 방식으로 되어 있기 때문이다. 4장 역시 기다리는 사람의 시선이 아니라 누군가가 관찰하는 시점으로 표현하고 있다. ‘하염없이 무엇을 생각합니다’라는 표현은 기다리는 사람의 視點이 아니기 때문이다. 그러므로 이 작품의 화자는 전지적 시점의 제삼자가 떠난 자를 기다리는 누군가를 보고 말을 걸면서 진행하는 방식으로 구성된 작품이라고 할 수 있게 된다.

이 작품에서 어쩌면 핵심이 되는 것이 바로 ‘이별에 대한 해석’이지 않을까 하는 생각이 든다. 떠난 자가 어떤 마음으로 가버렸는지는 본인밖에 모른다. 죽은 자는 말이 없는 것과 마찬가지다. 거기에다 이미 떠나고 없다. 이별과 그 뒤의 의미에 대한 해석은 온전히 남은 사람의 몫이다. 남은 사람은 약속과 부탁으로 해석한다. ‘가도 아주 가지는 않노라’라고 말한 것을 언젠가는 반드시 돌아오겠다는 약속으로 믿는다. 그 약속을 철석같이 믿는 남겨진 사람은 파릇한 풀포기가 돋아나오고 잔물결이 봄바람에 헤적일 때 개여울에 주저앉아서 하염없이 기다린다.

그러한 기다림의 행위는 자신이 보기에 간곡한 부탁을 하고 갔다고 생각하기 때문이다. 잊지 말라고 부탁한 말이 바로 그것이라고 남겨진 사람은 마음으로 해석한다. 그래서 하염없이 무엇인가를 생각한다. 비록 그것이 아무것도 아닐지라도 그렇게 믿는다. 그것이 바로 떠난 자가 부탁하고 간 것이기 때문이다.

이 시는 ‘굳이’라는 한 단어에 모든 것을 담아내고 있는 것으로 보인다. 이것을 바로 뒤에 나오는 ‘잊지 말라는’ 표현과 연결하여 해석함으로써 남겨진 사람이 억지로, 구태여 잊을 필요가 없다는 것으로 이해하는 것은 語不成說이다. 왜냐하면 그런 것을 부탁으로 하지는 않을 것이기 때문이다. ‘굳이’는 고집을 부려 구태여, 혹은 고집을 부리면서 애써서 등의 뜻을 가지는데, 태도나 자세 따위가 간절하고 정성스럽다는 의미를 지닌 ‘간곡하다’로 해석하는 것이 가장 무난할 것으로 보인다. 그러므로 ‘굳이’는 바로 뒤의 ‘잊지 말라는’ 표현에 걸리는 것이 아니라 부탁과 연결된다고 보아야 한다. 즉, ‘잊지 말라고 간곡하게 하는 부탁인지요’로 되어야 하는 것이다. 원래부터 잊을 엄두를 못 내기도 했지만, 남겨진 사람은 이것 때문에 떠난 자를 절대로 잊지 못하고 하염없는 생각에 잠길 수밖에 없는 것이다. 특히 ‘가도 아주 가지는 않는다’라는 표현은 우리말에서 일상적으로, 춘향전 같은 소설에도 등장하는 것이기 때문에 민족의 정서를 아주 잘 살린 것이라고 할 수 있다. 한양으로 가야만 하는 이몽룡이 춘향을 달래면서 하는 말 중에 ‘내가 가면 아주 가며, 아주 간들 잊을쏘냐’가 나오는데, 나도 잊지 않을 테니 너도 잊지 말라는 정서가 바로 이것이다.

'문학의세계 > 시의향기' 카테고리의 다른 글

| 春雪 (0) | 2024.01.22 |

|---|---|

| 정년을 맞은 그대에게 (0) | 2023.06.28 |

| 봄의 끝자락(殿春) (0) | 2023.05.14 |

| 봄비 오시는 날 (0) | 2023.03.12 |

| 가을 단상(秋想) (0) | 2022.10.12 |