들통나다 어원

우리가 일상생활에서 많이 쓰고 듣는 표현 중에 ‘들통-나다’라는 말이 있다. 이 말의 뜻을 사전에서 찾아보면, 비밀이나 잘못된 일 따위가 드러나다, 혹은 숨기거나 감추었던 일이 밝혀져 밖으로 알려지다라고 설명되어 있다. 이 표현은 들통+난다의 구조로 되어 있는데, 들통의 의미를 제대로 파악할 수 없어서 어떤 어원을 가지고 있었는지를 정확하게 알기 어려운 점이 있다. ‘들통’과 ‘나다’의 뜻을 정확하게 파악할 수만 있다면 이 표현이 어떤 유래를 가진 말인지를 제대로 알 수 있을 것으로 보인다. 먼저 ‘나다’를 보자.

동사이면서 ‘나다’를 기본형으로 하는 이 말은 매우 다양한 뜻으로 쓰이는데, ‘들통-나다’에서는 ‘앞말이 뜻하는 행위를 끝내어 이루어졌음을 나타내는 보조동사’로 쓰인 것으로 생각된다. ‘들통’이란 표현이 나타내려고 하는 바가 끝났거나 제대로 이루어졌음을 나타내기 위한 것으로 볼 수 있기 때문이다. 잘못된 일 따위가 드러난다는 의미를 지닌 말이 ‘들통’이라면 ‘나다’는 그렇게 되었다는 것을 보조함과 동시에 강조해서 나타내기 위한 것으로 된다.

얼핏 생각하면 ‘들통-나다’에서 ‘들통’은 쇠붙이나 법랑으로 만든 그릇으로 밑바닥이 둥그스름하고 조금 우뚝하면서 큰 들손이 달린 그릇, 혹은 그런 들통에 있는 것을 다 퍼내서 밑에 있던 것이 드러난다 등으로 오해하기 쉽다. 실제로 네이버 오픈 사전에서는 이 표현이 그릇인 들통에서 왔다고 설명하고 있다. “들통은 옆에 손잡이가 달린 쇠붙이 또는 법랑(琺瑯)으로 만든 그릇을 가리킨다. 들통을 들어내면 그 자리에 있던 것이 드러난다는 데서 생긴 말이다.”라고 하는데, 어떤 근거로 그런 주장을 했는지를 밝히지는 않고 있어서 정확한 의도를 파악하기는 어렵다. 다만, 이 표현이 가지고 있는 뜻으로 볼 때 그릇인 들통과 무슨 관련이 있는지 알기 어렵다는 의문이 강하게 드는 것은 사실이다. 이 외에는 ‘들통-나다’의 어원에 대한 자료가 없어서 더 이상의 추정은 불가능한 상태이다. 그렇다면 이 표현의 ‘들통’이란 말은 과연 어디에서 온 것일까?

여기에서 쓰인 ‘들통’은 순우리말과 한자어가 결합해서 만들어진 우리말에 어원을 두고 있다. 앞의 글자는 순우리말이고, 뒤의 글자는 한자어이면서 우리말이니 아주 묘한 어휘라고 할 수 있다. 그런 점을 고려하면 ‘들통’이란 말은 한자어를 빌려서 우리말을 표기하는 이두(吏讀)인 것으로 보이며, 표기는 顯通(현통-드러날 현, 통할 통)이다. 이두는 우리글이 만들어지기 전에 한자의 소리(音)와 뜻(訓)을 빌려서 우리말을 표기하던 기록법이다. 음독자(音讀字), 음가자(音假字), 훈독자(訓讀字), 훈가자(訓假字) 등이 있는데, ‘들통’에서는 앞의 글자인 ‘들’은 한자의 본뜻을 살려서 그대로 읽으면서 차용 借字)한 훈독자이고 뒤의 글자인 ‘통’은 한자를 음으로 읽으면서 본뜻도 살려서 차용 한 음독자인데, 顯通이라 쓰고 ‘들통’으로 읽는 방식이다.

‘들통’은 ‘들+통’인데, ‘들’은 ‘들다’의 어간(語幹)이다. 동사인 ‘들다’는 여러 여러 가지 뜻을 나타내는 것으로 쓰이는데, 여기서는 ‘아래나 속에 있는 것을 위(上)나 바깥으로 올리거나 드러낸다’라는 뜻이다. 이두에서는 동사나 형용사의 경우에는 어간을 한자로 표기하는데, 가 가진 뜻을 가져와서 발음으로 한다. 우리말인 ‘들통’에서 ‘들’에 해당하는 이두 한자는 顯(드러날 현)이 가장 적합하다. 가려져 있거나 보이지 않던 것이 보이게 된다는 뜻을 가진 ‘드러-나다’는 들어+나다의 구조인데, 들어서 밖으로 나온다는 의미라고 보면 된다.

顯은 해(日)와 비단실(蠶絲)과 사람의 머리(頁)가 합쳐져서 만들어진 회의자(會意字)로 매우 가늘고 고운 비단은 밝은 햇빛 아래에서만 분명하게 보인다는 의미로 되어서 ‘드러나다’는 뜻을 가지게 되었다. 감춰져 있던 것이 밖으로 나와서 보이게 되는 것을 나타낸 것이라고 할 수 있다. 그러므로 우리말에서 ‘들어 올려서 보이게 한다는 뜻을 가장 잘 나타낼 수 있는 것으로 적합한 한자가 바로 顯이 되는 것이고, ‘들’이라는 소리로 읽는다.

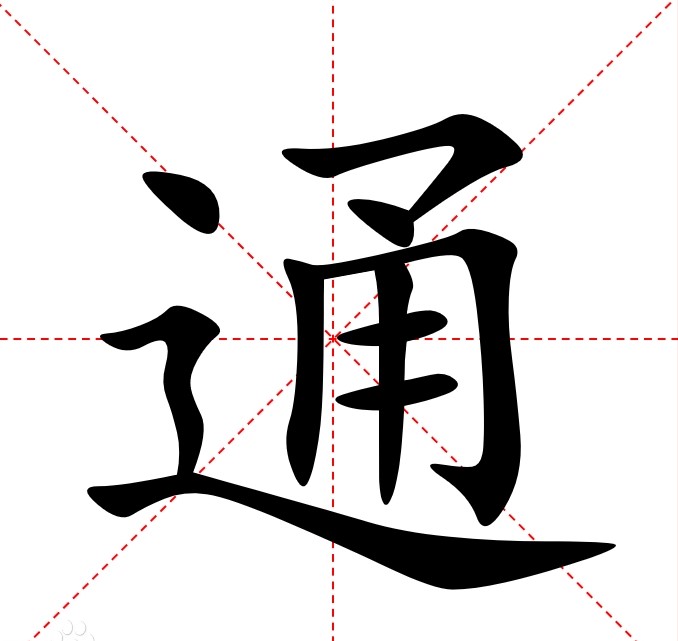

‘들통’에서 ‘통’에 해당하는 이두 한자는 ‘通’이 가장 적합하다. 이 글자는 막힘이나 장애물이 없이 한 곳에서 다른 곳으로 가서 목적한 곳에 닿는 것이 가능하다는 의미를 기본으로 가진다. 이런 의미로 쓰일 수 있는 곳이 많아서인지 通은 도달, 통과, 이해, 전달, 관통, 재주, 닿음, 이어짐, 소통, 관계, 알림, 지나감, 의견, 간통, 전부, 박식, 공동, 투철, 항상 등의 매우 다양한 뜻을 가지면서 광범위하게 쓰인다.

그런데, 순우리말에는 通에 꼭 해당하는 말이 없었던 것으로 파악되어 의아함을 금할 수 없다. 지금까지도 이에 해당할 정도로 광범위한 뜻을 가지는 우리말 어휘는 없어서 그런지 동사이면서 막힘없이 들고 난다는 뜻을 가진 ‘통하다’에서는 한자인 通(통할 통)을 그대로 쓴다. 우리말에 이런 뜻을 가지는 글자나 말이 없어서 서운하기는 하지만 이두로 우리말을 표기할 때는 아주 유용하게 쓸 수 있는 글자가 通이라는 점은 아주 흥미롭다.

‘들통’에서 앞의 글자는 해당하는 한자의 뜻을 취해와서 만든 이두 표기이므로 뒤의 글자는 소리를 취해오는 것이 일반적인 원칙인데, 通은 뜻과 소리가 같아서 어느 쪽으로 해도 아무런 문제가 없다. 즉, ‘들통’에서 ‘통’은 소리만으로 해도 되지만 뜻으로 해도 되는 양면성을 가진 글자가 된다는 것이다. 그러므로 여기에서 ‘통’은 소리뿐 아니라 뜻도 함께 가지게 되면서 ‘어딘가에 닿다, 이르다’ 등으로 되어서 ‘(숨어 있던 무엇인가를)들어 올려서 (어디인가에) 이어지게, 혹은 닿게 한다는 뜻을 가지는 말이 된다.

여기에 ‘나다’가 붙어서, 숨어 있던 무엇인가를 들어 올려서 드러나게 한 것을 잘 끝맺음하다‘라는 뜻을 가진 ‘들통-나다’라는 말이 만들어지게 되는 것이다. 참으로 재미있으면서도 기발한 착상의 표현이면서 그 특성을 아주 잘 살린 이두 표기가 아닐 수 없다는 생각을 해본다.

이런 점에서 볼 때 우리말 전용을 외치면서 한자를 교육하지 않을 것이 아니라 선조들이 우리말 표현을 풍부하게 만들기 위해 외래어와 외래 글자를 십분 활용했던 지혜를 본받아야 할 것으로 사료된다.

'문화의세계 > 재미있는 우리말' 카테고리의 다른 글

| 며느리 어원 (1) | 2025.04.11 |

|---|---|

| 수제비 어원 (0) | 2025.03.29 |

| 뒤로 호박씨 깐다 유래, 어원 (0) | 2025.03.21 |

| 꿀 먹은 벙어리 유래, 어원 (0) | 2025.03.19 |

| 쥐 죽은 듯 유래, 어원 (0) | 2025.03.02 |